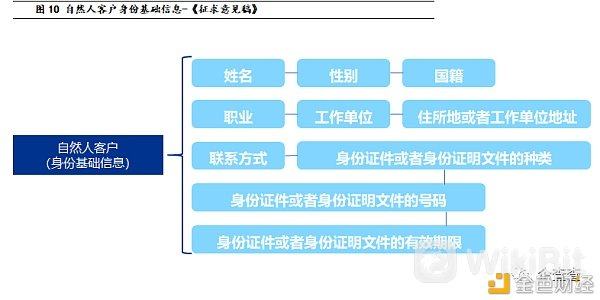

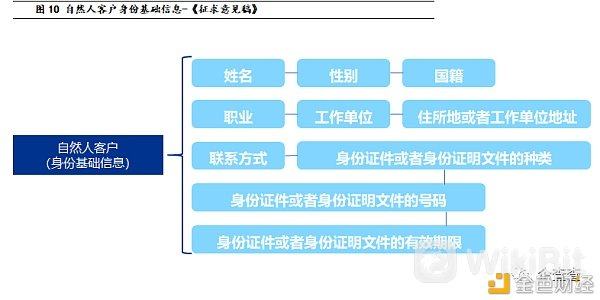

上述处理方式的好处在于,一方面可以有效解决金融机构间数据壁垒导致的交易无法横向透视问题,另一方面也强化了数字货币在交易过程当中的洗钱风险防范和管理。 此外,从“时间”维度来看,如前文所述,由于数字货币的周转速度快,现实中还可能存在,一方面因为资金流转速度快,另一方面人工对可疑交易甄别分析滞后,而导致对风险的预防出现滞后性现象。通过将可疑交易监测、分析、上报等流程进行细分,也可以有效规避可疑交易环节处理时间滞后的问题。毕竟央行在对于客户交易的视角方面,借助技术的力量,覆盖的广度和范围要大于单一金融机构自身。 客户尽职调查 不论央行数字货币是基于账户的“紧耦合”、还是基于数字钱包APP的“松耦合”,回归客户身份的“本源”,按照央行3月31日发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),在标准化的客户基础身份信息之上,结合内外部的多维度身份信息,如何进行相对有效的身份验证与识别,仍是值得探索的领域。客户尽职调查,不论身份的“验证方式”如何改变,支持信息“可验证的渠道”如果没有实质性发生改变,并不能让客户尽职调查的有效性得以最终改善。 以下对《征求意见稿》中的客户身份基础信息进行了列示。   以个人客户为例,现有的基于“联网核查”+“手机号码实名制”的验证方式,如果在数字货币交易监测过程中,没有在上述验证方式的基础上,拓展对于个人社保信息、纳税信息、生物特征识别信息等等多渠道的验证,对身份信息的验证强度仍然相对有限。 数字货币基于钱包、或者基于账户,对用户身份信息的获取和验证,仍是基于现有渠道展开的客户信息采集,底层的客户身份基础信息内容未发生实质性的改变。 在基于“央行-商业银行”构建的双层数字货币交易监测分析的前提下,本身交易数据的广度与深度要比“商业银行”单一层级要大。交易维度的数据,也是客户身份数据的有益补充。从商业银行进行二次可疑交易复核或加强尽调的场景出发,央行主导的、串联起多机构的、以客户为中心的交易数据的下发,将是落地高风险客户尽职调查与后续管理的有效突破。 以下图为例,假设机构A被定义为数字货币的可疑交易发生机构,从信息的流转和使用来说,央行将充分调取多机构的信息平行移至机构A,也便于机构A进行更有针对性的尽职调查。 (责任编辑:admin) |